|

(Cortesía del autor).

|

De origen bilbaíno, los Alpicat, generosamente comprometidos con la causa del rey Jaime I, se establecieron en Moncada al termino de la conquista de Valencia. Poseían un vetusto linaje, prestigio, terrenos y riquezas pero,

a mediados del siglo XIV, el vacío de un sucesor varón convirtió a Na Angela de Alpicat en heredera absoluta del título y de los bienes de sus mayores. La alquería era grande, la soledad mucha y el patrimonio considerable para administrarlo sin ayuda de un hombre habituado a tratos y gestiones de semejante envergadura. Además, los blasones de la casa exigían un delfín. La huérfana necesitaba pronto un marido digno de su rango que le brindase cariño, amparo y la ocasión de engendrar un hijo; y como En Guillermo Pedrós, noble también, reunía tales condiciones se casó con él, fijando ambos su residencia en la señorial casona de la calle Mayor donde habitaba ella.

Fruto de aquel matrimonio, el 25 de junio de 1338, vino al mundo una niña a quien llamaron Inés, única alternativa de sucesión porque Na Angela, después del laborioso parto, quedó estéril. Acogida, sin embargo, con enorme entusiasmo y el propósito de prepararla para gobernar su hacienda cuando ellos muriesen, Inés medraba sana y hermosa demostrando desde la infancia notables inclinaciones místicas. Era risueña y dulce, un ángel para los criados y gentes ajenas a la familia; dócil y solícita con sus progenitores; compartía las tareas y devociones maternas, los paseos por la huerta de En Guillermo, que le enseñaba a apreciar la naturaleza, las curiosidades del campo, los nombres de árboles, plantas y semillas.

Apenas cumplidos los cinco años, el día de Navidad, Inés acompañó a su madre al templo. Era costumbre entonces que en esa fecha, se oficiaran tres misas. La primera, denominada missa d´alba, a las seis de la mañana y la última a las diez. Pese al madrugón y a la temperatura exterior -húmeda y gélida- los fieles moncadenses no dejaron de asistir a la solemne cita. La niña, modosa pero un tanto aterida, ocupaba un catre junto a un banco del prebisterio, desde donde Na Angela de Alpicat seguía la liturgia con singular ensimismamiento, imitado por Inés hasta que, de pronto, algo insólito la turbó en el instante de la Consagración.

-Mare...

La posterior reprimenda, sin embargo, no impidió que la misma escena se repitiese en el transcuso de las dos misas siguientes, justo cuando el sacerdote levantaba la Hostia. Al

fin, conmovida por el soponcio de Inés, que no solía mentir, y temerosa de que su hija sufriera algún hechizo, Na Angela decidió comunicar el suceso al párroco. Mosén Jaime, cejijunto, dispuso entonces someterla a una prueba que despejara la duda. Satán no descansa ni respeta edades, pensó.

El 28 de diciembre, en calidad de testigos, fueron convocados treinta feligreses, los Pedrós-Alpicat, el vicario mosén Berenguer Mestre, el sacristán y algunas personalidades del

pueblo que, a puerta cerrada, oyeron misa, aguardando el menor respingo de Inés.

Llegado el momento de la Consagración, el cura volviose hacia la pequeña; en la mano derecha sostenía la Sagrada Forma y en la izquierda otra sin bendecir.

-Que veus, Inés?

Con el tiempo, su natural misticismo, añadido al estigma de una santidad precoz y a los efectos que le produjo la plática pronunciada por San Vicente Ferrer en el templo de Santa

Tecla de Valencia (1406), estimularon en Inés una profunda vocación religiosa contraria a las aspiraciones paternas: casarla con un rico labrador y asegurar así la descendencia de los Pedrós-Alpicat.

Los apremios eran cada vez mayores por parte de En Guillermo, hombre terco y fundamentalmente práctico, que ni siquiera quiso escuchar los razonamientos de su esposa, más dispuesta a complacer los deseos de Inés cuya necesidad de recluirse en un convento era ya imperiosa, cuando las familias de los futuros contrayentes concertaron fecha para el matrimomo.

Una tarde, aprovechando la ausencia de los padres, que habían marchado a la ciudad, Inés despojose de joyas, horquillas y peinetas y tomando unas tijeras se cortó el cabello;

luego extrajo del cuarto de los criados un atuendo masculino que se puso y abandonó la casa con extremo sigilo. Sabía adonde iba, porque el lugar le sedujo cuando lo visitó de

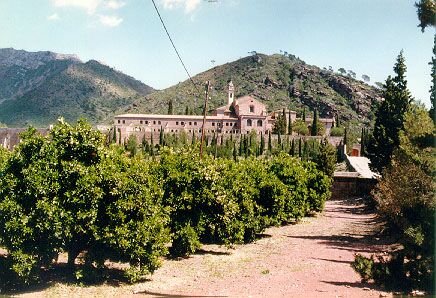

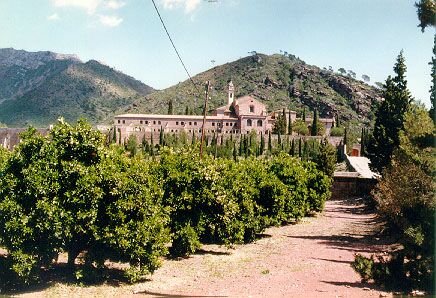

pequeña: hacia la Cartuja de Porta-Coeli, rodeada por altos picachos, al abrigo de frondosos pinares.

Tres días le llevó arribar al Monasterio. Como el aspecto suyo engañaba, los frailes, creyendo que era un zagal desamparado, la acogieron enseguida. Pero, una vez dentro, transcurrida la primera noche sin revelar su identidad, a Inés le urgía desahogarse, descubrir el fraude, y pidió confesión al coadjutor.

-ˇAy, hija mía! żno entiendes lo enojoso de este asunto? Es imposible que convivas entre nosotros. El sacramento de la penitencia perdona tus pecados ya mí me obliga al silencio. No puedes quedarte. A no ser que... -añadió- habites en una cueva próxima y apacientes nuestras ovejas. Luego, ya veremos...

A partir de aquel acuerdo, Inés, durante cuatro años, fue el Benjamín de la Carluja, el piadoso pastoret que además de ocuparse del rebaño oraba a escondidas, sometiendo su cuerpo a durísimas disciplinas penitenciales, ofrecidas para la redención de almas descarriadas. De nada sirvió que el coadjutor, viéndola pálida y ojerosa, la amonestase.

-Querida niña, rezas más que los frailes. żNo te basta con los rigores de la Cuaresma, la misa diaria y las oraciones dominicales preceptivas?

y no eran pocas. Según los estatutos del Monasterio, los hermanos donados y conversos no asistían a los oficios de la Comunidad, pero los domingos estaban sujetos a desgranar: por las cuatro horas menores, cuarenta Padrenuestros; por las vísperas, veintidós; por maitines y laudes, ochenta y dos; y por los difuntos, nueve. Amén del llamado monacato o defunción de un miembro de la Orden, que comprendía el rezo de trescientos setenta.

-Padre -le dijo Inés un día- Olvidáis que yo no vine aquí para servir a la casa, sino a Dios. Quiero ser ermitaña, calzar hábito cartujo y reclamo vuestra bendición para retirarme a una gruta que descubrí en lo alto del monte.

Aquella abrupta caverna sería la definitiva morada de la noble Inés cuyas armas, desde entonces, fueron el cilicio y la oración.

La noche del 25 de junio de 1428, un extraño resplandor iluminó la cresta de la montaña. No era un incendio, porque no se divisaba humo ni fuego. Los monjes, presionados por los medrosos lugareños, que lo atribuían a un fenómeno sobrenatural, ascendieron hasta aquel paraje, casi inaccesible, refugio de Inés, Cuentan que, cerca ya del rodeno, un perfume fresco, indefinido, más aromático que las fragancias a pino, mirto y tomillo, los envolvió. Poco después, al pie de una

tosca cruz, hallaron el cuerpo, desplomado e inerte, de la virgen moncadense, despidiendo un nimbo de luz cegadora. Su confesor, entonces, con la voz entrecortada, desveló el secreto del falso pastoret y, en ese instante, el campanil de la Cartuja, volteado por manos invisibles, oyose a lo largo y ancho del Valle de Lullén. Tan duradero e intenso fue el repique que, a la mañana siguiente, cuando dieron cristiana sepultura al cadáver bajo el altar de la primitiva capillita gótica del Monasterio, la campana enmudeció, rota en mil pedazos.

El rodeno de Santa lnés continúa siendo hoy centro de peregrinación popular. A través de los siglos, el recuerdo de la muchacha pervive pese a que la casa con el escudo de los Alpicat -una ala roja sobre fondo oro y un grupo de piedras áureas sobre campo azur-, fuese derribada y a que la linajuda familia quedara huérfana de herederos legítimos inmediatos.

-Calla.

-Mare, mare! -

Insistía la pequeña abrazándose a ella, con los ojos prendidos en la Sagrada Forma que mosén Jaime alzaba sobre su cabeza.

-Que tens, filla?

-Mira el xiquet, mare.

-Quin xiquet?

-El xiquet del retor.

-Mutis ja!, qu´en la església n´os parla.

-Un xiquet molt bonico a la seua dreta.

Mosén jaime, impasible, se giró de espaldas para intercambiar las Hostias, antes de formularle idéntica pregunta.

-Que veus, Inés?

-El mateíx xiquet a la seua esquerra -dijo igual de resuelta que la vez anterior. A la tercera, el cura se lo puso más difícil. Había partido la Sagrada Forma por la mitad y le mostraba ambos trocitos, uno en cada mano.

-Dis-me, Inés encara veus el xiquet?

-Ara n´hi han dos, pare! -contestó asombrada, presa de júbilo.

-És una santeta! és una santeta! -fue el clamor general. y concluido el oficio, todos atestiguaron en documento escrito aquel hecho extraordinario, un milagro eucarístico, a su entender.

-Descuide, padre, que sabré ganarme el sustento con tanto ahínco como anhelo entregar mi vida al Señor.